FOOD AND LIFE食と生活

自分にとって良い食を選ぶ、子どもの“食選力”を育むコツ

- 2025.08.06

- 食と生活

「身体は食べた物でできている」という言葉があるように、食は私たちの心身の健康に直接大きな影響を与えています。

子どもが小さい内は親が栄養に気を配った食事を用意することができますが、成長するにつれて子ども自身が食べるものを選ぶ機会も増えていくもの。今回は子ども自身の食を選ぶ力、“食選力”を育むポイントについて解説します。

子どもの将来の生きる力につながる「食選力」とは

幼少期には親が用意した食事を食べていても、小学校の中・高学年くらいから次第に子ども自身が食を選び取る機会が増えていきます。お菓子やジャンクフードを食べたり、ダイエットのために食事量を減らしたりと、親として心配なことも増えてくるかもしれません。

そんなときに大切となるのが「食選力」です。食選力とは、「食べるべきものを見極めて選ぶ力」のこと。子どもの内から食べることの重要性を理解し、栄養の知識を身につけることで、好きなものばかり食べるのではなく、身体を気遣った選択が自然とできるようになります。

将来的に子どもが一人暮らしをするようになったとしても、自分自身の判断で健康と栄養を考えた食生活を送っていると考えると、親としても安心ですよね。食選力はそんな“子どもの生きる力”を培う土台となるものといえます。

子どもの食選力を育むためには、栄養の基礎知識が重要

食べ物を選ぶ際に大切なのは栄養バランスを考えた“組み合わせ”です。いくら身体に良いとされる食べ物であっても、そればかり食べていては栄養バランスが偏ってしまいますよね。逆に、たまにハンバーガーやカップラーメンを食べたとしても、それだけで栄養バランスが崩れてしまうというわけでもありません。子どもの食選力を育む上で、栄養や食事バランスに関する基礎知識を身につけさせることが重要です。

食べ物そのものに含まれる栄養素がわかる「五大栄養素」と「3色食品群」

五大栄養素は、タンパク質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルの5つを指すもの。三色食品群は体をつくるタンパク質を「赤」、エネルギー源となる炭水化物を「黄」、体の調子を整えるビタミン・ミネラルを「緑」で分類したものです。

3色食品群は、それぞれの栄養素の役割を色と紐づけることで、幼い年齢の子どもでも考えやすいのが特徴です。「赤の食べ物の役割は何かな?」「この食事には、何色の食べ物が足りないかな?」といったように、日頃の会話から意識させるようにすると、自然と食に関する知識が深まっていくでしょう。

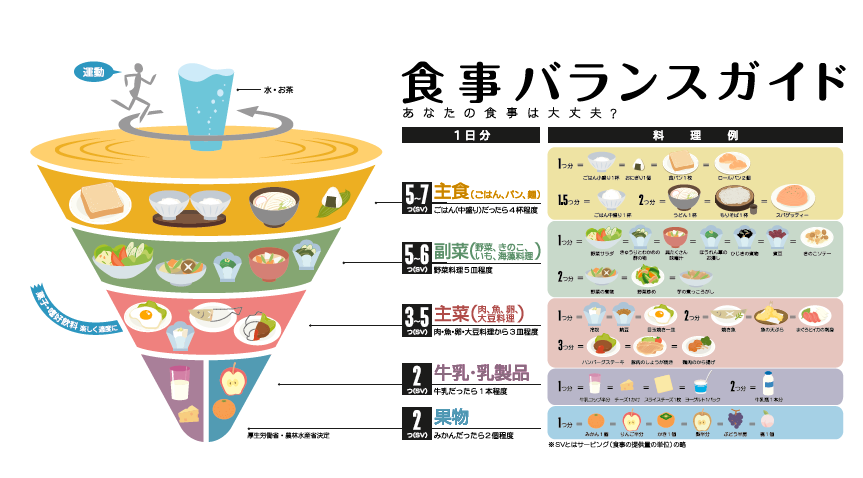

より実践的な食選力の指針となる「食事バランスガイド」

バランスの良い食事の指針となるのが、厚生労働省・農林水産省が策定した「食事バランスガイド」です。食品単位ではなく料理の組み合わせで「何を」「どれだけ」食べれば良いのかがわかるため、食事バランスガイドを意識して食べるものを選ぶことで、より実践的な「食選力」を身につけていくことができます。

・食事バランスガイドチェックブック:https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/pdf/eiyou-syokuji8.pdf

「良くない」とされる食習慣のデメリットを正しく知る

栄養や食事バランスについての正しい知識を得たとしても、それだけで子どもが理想的な食生活を実践できるようになるわけではありません。インスタント食品やジャンクフードなど、一般的に「良くない」とされる食習慣のデメリット面も同時に知っていくことが重要です。

例えばインスタント食品にはビタミンやミネラルの不足、塩分やカロリー、添加物の過剰摂取といったデメリットがあります。また栄養バランスが取れた食事であっても、濃い味付けやスープの飲み干しなどは塩分の過剰摂取になるため避けた方が良いでしょう。

ただし大原則として食事は子どもにとって楽しい時間であることが大切であり、好きなものを好きなように食べることも時には必要です。一方的に禁止するのではなく、子どもにとって「おいしい」「好き」以外の「身体に良い」という選択肢を増やすという視点でデメリットを伝えていきましょう。

子どもの内から食選力を身につけさせるためのポイント

子どもは大人以上に食の影響を受けやすく、またさまざまな知識や考え方を吸収できる柔軟性を持っています。子どもが幼い頃から食選力を育んでいくために、家庭で意識して実践したいポイントを紹介します。

「楽しく食べる経験」を増やす

食選力の礎には、「食べることを楽しむ」気持ちが欠かせません。食べることに興味が持てないまま大人になると、忙しさや面倒であることを理由に、栄養よりも手軽な食を選びがちになってしまいます。

幼い頃から親子でさまざまな食の経験をすることで、子どもの食に対する興味・関心を育てていきましょう。普段から親子で食卓を囲むことはもちろん、キャンプやピクニックなどいつもと違うシチュエーションで食事をするなど、「食べること=楽しいこと」という意識を育んでいくことが大切です。

食卓を「会話の場」に

家族の食卓は単なる栄養摂取の場ではなく、感性や価値観が育まれる大切な時間です。「今日のごはん、どんな味がした?」「この野菜、どこから来たんだろうね」など、食について親子で会話をすることで、自然と食に関する知識や関心が深まっていくでしょう。

子どもと一緒に献立を考える・料理を作る

一緒に料理をすることは、子どもの食への主体性を育む上で大切な機会です。「どの野菜を使おうか」「今日のごはんは何にする?」と問いかけることで、子どもは自分の考えで選ぶ体験を積み重ねることができます。

また「3色食品群」を使って、子どもと一緒に献立から考えるのもオススメ。「ご飯に合う『緑』を選んでみよう」というように楽しんで考えていくうちに、「食べたいもの」「好きなもの」ではなく、栄養バランスを主軸とした考えた献立を立てられるようになります。

一緒に買い物に行き、食品を「選ぶ」経験をさせる

スーパーなどでの買い物は、子どもにとってさまざまな食材に触れる絶好の機会です。スーパーに並ぶ旬の食材や地元産の野菜は、食選力を育む上での生きた教材となります。一緒に買い物に行く際には、旬の食材や地産地消のメリットを子どもに伝え、子ども自身が食材を選ぶ経験を積極的につくっていきましょう。

まとめ

子どもの食選力を育む上で大切なのが、「子どもが自分で考え、自分なりの選択肢を持てるようになるということ」。正解を押し付けるのではなく「これとこれ、どっちにする?」と選ばせる機会を増やすことで、子どもは自分の考えを培っていくことができます。

毎日の食卓は、子どもにとって「選ぶ力」を学ぶ最高の学びの場です。親子で楽しみながら、「今日、なに食べたい?」から始めてみてはいかがでしょうか。