FOOD AND LIFE食と生活

子どもの偏食・好き嫌いの原因は?上手く向き合うポイントも紹介

- 2025.07.09

- 食と生活

子どもの偏食や好き嫌いは、多くの親にとって悩みの種です。「白米と味噌汁しか食べない」「野菜を口から出してしまう」といったことが続くと、子どもの成長に影響がないか不安になってしまいますよね。いろいろと工夫をして料理をしているのに子どもにそっぽを向かれてしまうと、ついイライラしてしまうこともあるかもしれません。

今回は子どもの偏食・好き嫌いの原因、向き合い方のポイントをご紹介します。日々頑張って食事をつくっている保護者の方にとって、少しでも気持ちが楽になるヒントがあればと思います。

目次

「偏食」と「好き嫌い」との違いって?

好き嫌いは、特定の食品に対する個人的な好みのこと。個人差はあれど多くの人が持っているものです。「嫌い」の範囲も幅広く、例えば「生のトマトは嫌いだけれど、スープの状態なら大丈夫」といったように、一定の条件下であれば食べられる場合もあります。

一方で偏食は、一部の食べ物を全く受け付けない状態、あるいは限られた食べ物ばかりを食べる偏った食べ方を指します。好き嫌いと偏食を明確に区別することは難しく、好き嫌いが行きすぎた状態を偏食ということもできます。しかし極端な偏食は食事バランス全体に関わるため、注意が必要です。

親のせいでも子どものせいでもない、成長過程で当たり前に起こる「子どもの偏食」

子どもの偏食は、早いと生後8か月頃の離乳食後期から、一般的には自我が芽生え始める2歳から4歳頃の時期に見られはじめます。味や食感だけでなく色や見た目を嫌がったり、これまでは食べられたものを急に拒否するようになったりすることもあります。

前提として、子どもの偏食は成長過程で当たり前に起こり得るものです。「野菜を全く食べない」「ふりかけご飯以外は拒否」といった例も、決して珍しくありません。親の料理のせいでも、子どものわがままのせいでもないということを理解しておく必要があります。

もちろん子どもの健康や成長に影響を及ぼすような偏食の場合は、専門家への相談など早期の対応が求められます。一方で子どもの成長過程の1つと捉え、焦らず成長を見守る姿勢を持つことも大切です。

子どもの偏食・好き嫌いが起こる原因を解説

そうはいっても、実際に子どもが自分の作った料理を拒否したり、好きなものしか食べなくなったりすると不安になりますよね。まずはなぜ子どもが偏食、好き嫌いをするようになるのか理由をしっかりと理解することが大切です。ここでは主な原因を5つ紹介します。

大人よりも子どもの方が味覚が敏感なため

人の舌には「味蕾」という、甘味や苦味、塩味、酸味などを感じる味細胞があります。子どもは大人よりも味蕾の数が多く、味を敏感に感じ取ることができるとされています。苦味や渋み、酸味など人間にとって本能的に有害だと認識される味を敏感に感じ取ってしまうために、苦手、嫌いな食材が多くなってしまう傾向があります。

自我の芽生えによるもの

イヤイヤ期など自己主張が強くなる時期に、同時に食への好き嫌い、偏食も強く出てくる傾向があります。苦手な食材への拒否だけでなく、食べるよりも遊びたい、眠たいなどの理由で食べること自体を拒否することも少なくありません。

親や周囲の真似をしているため

子どもは親や兄弟、友達など周囲の環境からさまざまなことを学んで成長していきます。そのために、周囲に好き嫌いをしている人がいるとそれを真似してしまい、好き嫌いや偏食につながるケースもあります。

嫌な経験と結びついているため

食事に対する印象は、味だけでなくそれを食べたときの環境にも大きく影響を受けます。特に子どもは未知の食べ物に不安や恐怖を感じやすいため、それが原因で体調を崩した経験をしてしまうと、「味覚嫌悪学習」といってその食べ物に対して「二度と食べたくない」と強い嫌悪感を抱いてしまいます。

また、これは日常の食事シーンでも同様です。子どもの偏食・好き嫌いを気にするあまり、食卓にピリピリとした空気感があると、それがきっかけで余計に子どもの偏食・好き嫌いが加速してしまうことがあるのです。

発達、特性の違いによるもの

個人の好みではなく、発達や特性の違いに起因することもあります。例えば口腔機能の発達に課題があると、上手に食べられないために食べる意欲が低下し、結果的に偏食となってしまう場合があります。

また発達障害がある子どもの場合、特定の感覚・刺激を過剰に受け取る「感覚過敏」が原因で偏食を引き起こすことも。味だけでなく咀嚼音や食べ物の見た目を気持ち悪く感じるといった例もあります。またこだわりの強い特性を持っていると、食事ルーティーンが変わることに敏感になって、偏食や好き嫌いにつながりやすくなります。

発達や特性に起因する場合、強い偏食となりやすいため、深刻な場合は専門機関に相談するのが良いでしょう。

家族の楽しい食事のために!子どもの偏食・好き嫌いと向き合う5つのポイント

このように、子どもの偏食や好き嫌いには、味の好みだけではなく、食事をするシチュエーションや周囲の環境も大きく影響しています。苦手な食材を克服させるようと無理に食べさせると、子どもにとって食事が楽しい時間ではなくなってしまい、逆効果になることも。

ここでは子どもの偏食や好き嫌いとどう向き合っていくべきか、ポイントを紹介します。

味・食感・見た目などを工夫する

かたい食材は柔らかく煮る、野菜の灰汁抜きをする、子ども好みの味付けにするなど、まずは調理法法を工夫してみましょう。苦手な食材は細かく刻んで、好きな食べ物に少量混ぜるのもおすすめです。

また、見た目を工夫することで子どもの食への意識が上がることもあります。野菜をハートや星形にする、キャラ弁をつくるなど、子どもが自然と興味を持つ工夫してみましょう。食材だけでなく器や盛り付けの見た目を変えてみるのも効果的です。

一緒につくる・育てる経験をする

子どもが料理や野菜づくりなどに関わることで、偏食や好き嫌いを克服できる場合があります。お手伝いができる年齢になったら、積極的に料理に関わってもらうようにしましょう。また家庭菜園などで野菜の成長を見守ることも、食に興味を持つきっかけになります。

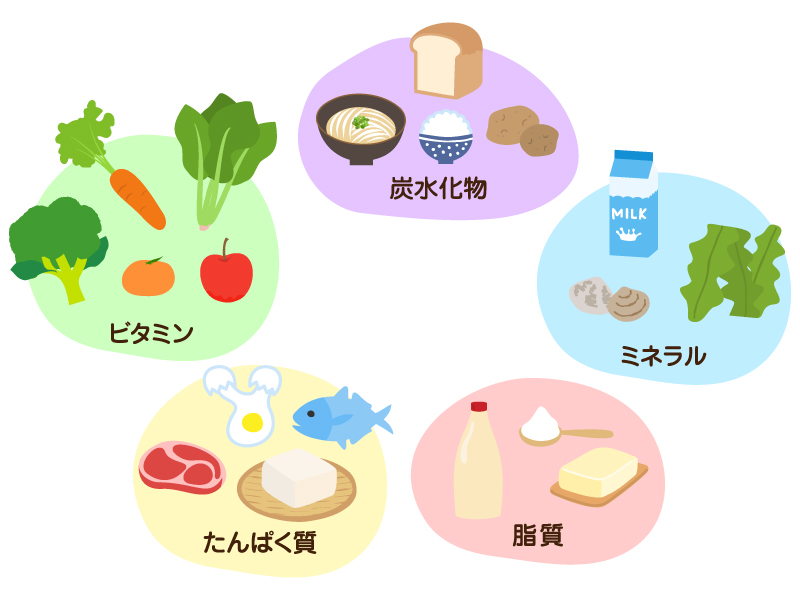

栄養を摂取できる代わりの食材を取り入れる

好き嫌い、偏食によって最も心配なのは、栄養の不足です。特に野菜嫌いの子どもが多いため、必要な栄養が摂取できていないのではと思って焦ってしまうかもしれません。

しかし特定の野菜が食べられなくても、他の野菜や食材で十分補うことが可能です。子どもが苦手な食材と同じ栄養素を持つ食材を調べ、その中から食べられるものを探して取り入れてみましょう。

「食べない」理由に耳を傾ける

上で挙げた偏食や好き嫌いの理由は、あくまで一般的なものです。自分の子どもに向き合い、好き嫌いの理由を聞いてあげましょう。「苦い」「食感が嫌」など具体的な理由がわかるようなら、それに応じて調理法法を変えるなどの対処ができます。

ただし、ここでは好き嫌いの理由を正確に把握するというより、子どもにとって「気持ちを受け止めてもらえた」という経験をしてもらうことが重要です。食事の場ではどうしても嫌いな食べ物を食べさせなくてはいけないタイミングもあります。そんなとき、子どもにとって気持ちを受け止めてもらえた経験があれば、「頑張って食べてみよう」という気持ちが起きやすくなります。

「楽しく食べる」環境を整える

「食べてほしい」という気持ちでいっぱいになるとつい余裕がなくなってしまいがちです。子どもが食べること自体を好きになるよう、楽しく食べる環境を整えることが重要です。

漠然と「楽しく」といってもなかなか難しいかもしれません。親も子どもも、少しでも楽しく、ゆとりを持って食事の時間を過ごせるヒントをいくつか紹介するため、参考にしてみてください。

⚫︎食事時間を決め、食べなければ切り上げる

離乳食期には食べ渋りに加え、遊び食べや食べこぼしが起こりやすくなります。親のイライラを防ぐためにも、ある程度の時間食べなければ食事を切り上げることも大切です。気分が切り替われば食べてくれることも少なくありません。

⚫︎1口でも食べたら褒める

はじめから完食にこだわらず、苦手なものを1口でも食べることができたら、その勇気と頑張りを褒めてあげましょう。子どもにとって「もう1口頑張っってみよう」というモチベーションになるかもしれません。

⚫︎ごっこ遊びや絵本を利用する

「食べてもらえないと悲しい」というように、食べ物の気持ちを親が伝える「ごっこ遊び」は、楽しく食べる上で効果的です。また食べ物を題材にした絵本を一緒に読むなど、共感を促す方法も良いでしょう。

⚫︎食卓での会話を楽しむ

子どもが話すことに夢中で箸が進まないということもあるかもしれません。子どもの「楽しくお話ししたい」気持ちを尊重することで、食事の時間自体を好きになってもらうことにつながります。あまりにも話すことばかりになってしまう場合は、食べる時間と話す時間でメリハリをつけても良いでしょう。

⚫︎親が楽しく、おいしく食事をしている姿を見せる

子ども自身が苦手な食材を家族がおいしそうに食べていれば「食べてみようかな」と思えるかもしれません。子どもが食事に対して前向きな気持ちになれるような環境を整えることが大切です。

まとめ

偏食や好き嫌いは、子どもの成長過程で「当たり前」に生じるものです。一般的に子どもの成長に合わせて味覚も変わり、食べられる物も増えていきます。

普段から家族で楽しく食事をすることによって、子どもの食への向き合い方が変わってくることが期待できます。食べること自体を好きになれば、食への興味はさらに広がっていくはず。子どもの気持ちに寄り添い、豊かな食生活を営むことを意識しましょう。